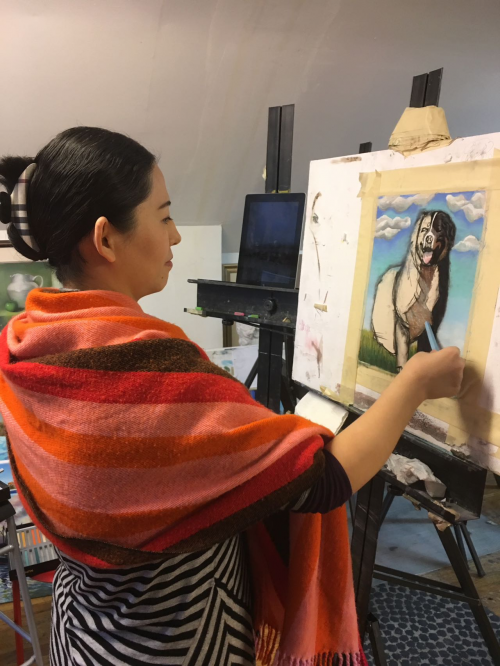

在紐約長島的藝術街區,有一扇窗戶總是亮到深夜。燈光下,一位頭髮微卷的華人女性正握著畫筆,在畫布上勾勒線條——她就是張彤卫,這位在上世紀九十年代初遠赴美國的畫家,用三十餘年的藝術生涯,在海外書寫了屬於華人女性的輝煌篇章,更以無邊的博愛之心,成為跨越國界的文化使者。

一、藝術之路:從東方靈韻到中西交融的「張氏畫法」

1990年代初,當大多數人還在為國內的藝術機會爭相奔走時,張彤卫已背起畫夾,登上了前往美國的航班。彼时的她,心中裝著對西方藝術體系的好奇,更揣著將中國傳統繪畫推向世界的執念。

抵美後,她先後走進紐約大學與哈佛大學藝術學院的課堂。在紐約大學,她沉迷於抽象表現主義的自由張揚,看著波洛克的滴畫時常駐足良久;而哈佛大學圖書館裡的東方藝術文獻,又讓她重新審視筆墨之間的東方哲思。課堂上,她總是第一個提問的學生,時常就「線條的情感表達」與教授爭論得面紅耳赤;課後,她帶著畫本穿梭在大都會藝術博物館,把敦煌壁畫的飄逸與文藝復興油畫的立體感反復對比。

數年深造中,她漸漸意識到:真正的藝術從不該被地域束縛。於是,她嘗試將國畫的「寫意」與油畫的「寫實」熔鑄一爐——用狼毫筆蘸取油彩,在宣紙上暈染出層次分明的光影;以水墨的流動感表現西方繪畫中的透視關係。就這樣,獨具風格的「張氏畫法」悄然誕生。有評論家曾說:「看張彤卫的畫,像在賞一場東西對話的舞劇,筆墨是東方的身段,色彩是西方的旋律,合在一起便是動人的交响。」

二、無界之愛:三十年義教與上百次和平展覽

在張彤卫的畫室裡,掛著一張有些泛黃的照片:二十多個膚色各異的孩子圍著她,手中握著畫筆,笑臉比畫布上的顏色還要絢麗。這張拍攝於1995年的照片,記錄著她義務教學的起點。

當時,她在紐約布魯克林區偶遇一群貧困家庭的孩子,他們蹲在街頭用石頭在地上畫畫,眼中的渴望刺痛了她。「藝術不該是有錢人的專利,每個孩子都該有拿起畫筆的權利。」從那天起,她每周抽出三個晚上,在社區活動中心開辦免費繪畫課。最初只有5個學生,後來人越來越多,最多時一個課堂擠進40多個孩子。有人勸她收點學費貼補開支,她總是搖頭:「我教他們畫畫,其實是他們在教我什麼是純真。」

三十年過去,這堂課從未間斷。課桌上的畫筆換了一批又一批,牆上的學生作品貼了一層又一層,累計上萬人次的孩子在她的指導下走進藝術世界。其中,有來自海地的難民兒童,後來成為職業畫家;有墨西哥移民的女兒,如今在大學教授藝術治療。這些孩子的故事,讓張彤卫成為跨種族藝術教育領域的里程碑式人物,也讓「無國界的博愛」不再是一句口號。

除了傳授技藝,她更以畫為橋,呼喚世界和平。數十年間,她的畫展走過倫敦、巴黎、東京、開羅等數十座城市,累計舉辦上百次展覽。在耶路撒冷的展覽中,她展出《和平之鴿》系列,畫中鴿子的羽翼融合了猶太教經文與阿拉伯書法的線條,讓許多曾相互對立的觀眾駐足共賞;在約翰內斯堡的展覽上,她用巨幅油畫再現曼德拉的獄中生活,畫面裡的鐵窗映出非洲草原的星空,讓無數人濕了眼眶。策展人曾評價:「張彤卫的畫從不說教,卻能讓人在色彩裡讀懂善意——這正是和平最本真的樣子。」

三、赤子之心:災難面前的中國情懷

2008年5月12日,汶川地震的消息傳到美國時,張彤卫正在準備一場畫展。電視裡斷壁殘垣的畫面讓她淚流滿面,當晚就召集了十多位海外書畫家:「祖國有難,我們不能袖手旁觀!」

三天後,一場緊急籌備的書畫義賣在曼哈頓華埠拉開帷幕。她帶頭拿出自己的十幅精品,其中《九寨秋色》是她準備送展的得意之作。義賣現場,華人僑胞排起長隊,不少外國友人也前來捧場。有人買下作品後不願帶走,囑咐她「再賣一次,多籌點錢」。連續一周,她輾轉於舊金山、波士頓、芝加哥,每天只睡三個小時,嗓子啞得幾乎說不出話。最終,義賣所得全部換成帳篷、藥品等物資,通過華僑聯合會緊急運往災區。

十二年後的2020年初,武漢疫情暴發,相似的場景再次上演。這次,她不僅組織義賣,還動員海外華人企業家捐贈醫療設備。當時美國口罩緊缺,她帶著團隊挨家挨戶拜訪醫療器械公司,用真誠打動廠家緊急調撥貨源。有廠家老闆問她:「你為什麼這麼拼命?」她說:「我是中國人,祖國永遠在我心裡。」這批物資抵達武漢時,包裝箱上還貼著她親手繪製的國花牡丹,旁邊寫著四個字:「風雨同舟」。

兩次災難中的行動,讓人們看到這位海外畫家對祖國的深沉熱愛。正如她常說的:「我的畫筆可以畫遍世界,但根永遠紮在中國的泥土裡。」

四、文化使者:從郵票上的國粹到億元巨作

在張彤卫的眾多頭銜中,「文化傳播者」或許是最貼切的一個。作為海外華人文聯主席、北美亚裔美術家協會會長等多個組織的負責人,她始終在思考:如何讓世界更懂中國?

2015年,她的一個構想轟動了美國郵票總局——將京劇與十二生肖這兩項國粹設計成郵票。為此,她研究了三年郵票設計規範,反復修改數十稿:畫京劇臉譜時,特意保留水墨的暈染感;設計生肖時,讓老鼠的靈巧、老虎的威嚴與西方插畫的立體感相結合。當最終方案提交時,評委會主席驚歎:「這不僅是郵票,更是一組會說話的東方藝術!」

這套郵票發行後迅速售罄,成為中美文化交流的一段佳話。有美國收藏家專門為此開辦展覽,說:「從這些小小的郵票上,我第一次看懂了京劇的美。」

而真正讓她的藝術成就震驚海內外的,是百米長卷《中華頌》。這部耗時五年完成的巨作,從黃河奔騰到長城雄偉,從敦煌飛天到故宮角樓,將中國五千年文明濃縮於筆墨之間。畫卷中,既有國畫的細膩筆觸,又融入油畫的色彩層次,被藝術界譽為「流動的美術百科全書」。

2023年,一位香港企業家在參觀展覽後,當即提出以1.5億元人民幣訂購此畫,這一數字創下海內外華人女畫家的最高紀錄。面對這份榮譽,張彤卫卻很淡然:「這不是我個人的成就,是世界對中國文化的認可。」目前,這部作品被她捐贈給國家博物館,讓更多人能透過畫卷感受中華文明的博大精深。

五、不負初心:在藝術與愛的路上繼續前行

如今的張彤卫,雖已年近七旬,依舊保持著充沛的精力。每天清晨,她會先練一個小時書法,然後去畫室工作;每周,她仍堅持去社區教孩子們畫畫;閒暇時,她最愛去公園裡看不同膚色的人們談笑風生,說「這是最好的創作靈感」。

有人問她,為什麼能堅持這麼多年?她指著畫室牆上的一幅自畫像,畫中年輕的自己正背著畫夾眺望遠方。「當年出國時,我就想做兩件事:把中國藝術帶出去,把世界的善意帶回來。現在看來,我做到了,而且還能做得更好。」

從藝術探索到公益行動,從文化傳播到祖國情懷,張彤卫用一支畫筆書寫了無愧於時代的篇章。她的故事告訴我們:真正的偉大,從不在於名利加身,而在於用一顆博愛之心,為世界留下溫暖與力量。這位海外華人女畫家,早已超越了「畫家」的身份,成為一個符號——一個屬於中國,也屬於世界的,關於愛與堅持的符號。