当全球化浪潮席卷艺术领域,一位从济南古城走出的华人女性,以画笔为舟、文化为楫,在西方艺术的海洋中开辟出东方美学的航道。她便是张彤卫——一位用色彩架起东西方文明桥梁,以匠心铸就国际艺术声誉的华人女画家。从济南街巷的笔墨启蒙,到纽约曼哈顿的艺术深耕;从技法创新的“张氏画风”,到文化传播的全球足迹,她用半生时光诠释着“艺术无界,文脉有源”的真谛,成为北美画坛乃至世界艺术领域里,一抹耀眼的东方亮色。

一、逐梦纽约:在艺术之都锚定东方坐标

上世纪九十年代,当中国艺术界尚在探索多元表达的路口时,张彤卫怀揣着对艺术的赤诚与突破自我的渴望,毅然放下国内稳定的艺术工作,远渡重洋奔赴纽约。这座矗立着大都会博物馆、汇聚着全球艺术思潮的城市,既有抽象表现主义的先锋锐气,也有古典写实主义的深厚底蕴——对初来乍到的她而言,这里既是挑战丛生的“艺术竞技场”,更是汲取养分的“创作沃土”。

站在曼哈顿街头,望着摩天大楼间流淌的艺术气息,张彤卫暗下决心:要在这里找到华人艺术家的独特坐标,让东方美学在西方艺术舞台上绽放光彩。为夯实根基,她以优异成绩考入美国大学视觉艺术专业攻读研究生,如海绵般汲取西方绘画的精髓——油画的色彩层次、水彩的通透质感、粉彩的细腻晕染,每一种技法都被她反复钻研,直至落笔成韵。更难得的是,她主动走访数十位国际顶尖艺术家,从油画大师的光影魔术,到水彩名家的构图巧思,从粉彩前辈的色彩哲学,到肖像画家的神态捕捉,她带着东方艺术家的谦逊与思考,与每一位创作者深入对话。

正是这段经历,让她深刻领悟:真正的艺术创新,不是对单一流派的复刻,而是在不同文化的碰撞中找到平衡与共鸣。于是,她开始尝试将自幼习得的中国书画功底融入西方绘画——用书法的顿挫笔触勾勒物体轮廓,用水墨的虚实意境营造画面氛围,在东西方艺术的缝隙中,悄然开辟出属于自己的创作道路。

二、融合创新:铸就独树一帜的“张氏画风”

在艺术创作中,张彤卫始终秉持“守正创新”的理念:既不背离东方文化的精神内核,也不拒绝西方艺术的表现手法,而是将二者熔于一炉,形成兼具“形神之美”的独特风格。她的风景油画,总能让观者在西方写实的笔触中,读出东方意境的悠远——《秋日山林》里,阳光透过树叶的斑驳光影,用油画的色彩分层精准呈现,而远处山峦的朦胧轮廓,却暗合中国山水画“远山如黛”的写意韵味;《江南水乡》中,青石板路的颗粒质感、乌篷船的木质纹理用写实技法细致刻画,而水面的波光粼粼与烟雨朦胧,又带着水墨丹青的空灵,让西方观众读懂东方水乡的温婉,也让华人观者唤起故土的记忆。

人物创作是张彤卫的另一专长,她笔下的人物不仅形神兼备,更能传递出深层的文化气质。为海外华人侨领创作肖像时,她会在背景中巧妙融入祥云、回纹等中国传统纹样;为西方学者画像时,又会以东方绘画的留白手法突出人物神情。而真正让她声名鹊起的,是代表作《白菜》——这幅作品以西方超写实技法为基石,叶片的脉络、菜帮的纹理、露珠的光泽都刻画得纤毫毕现,仿佛能让人触摸到白菜的鲜嫩质感;但作品的灵魂,却藏在东方文化的寓意里——“白菜”谐音“百财”,承载着中国人对美好生活的朴素期许。

2016年,《白菜》斩获美国奥杜邦艺术家协会年度金奖——这一被称为美国美术界“奥斯卡”的奖项,首次授予华人女画家。评委的评价掷地有声:“这幅作品不仅展现了登峰造极的绘画技巧,更让西方世界看到了东方文化的温润与智慧,是跨文化艺术创作的典范。”

三、艺术成就:书写华人艺术家的国际高度

在北美画坛深耕三十余年,张彤卫用一系列突破性成就,打破了“华人艺术家难登西方顶尖舞台”的偏见,也刷新了国际艺术界对华人女性艺术家的认知。

她是首位在北美拥有个人艺术馆的华人女画家。位于纽约长岛的“张彤卫艺术馆”,收藏着她从艺以来的600余幅佳作,涵盖油画、水彩、粉彩等多个品类,每幅作品价值均达数十万美元。馆内既有《中华颂》百米长卷这样的鸿篇巨制,也有《京剧人物》《熊猫》等充满东方元素的小品——这里不仅是她个人艺术生涯的缩影,更成为海外华人艺术的“精神地标”。每年数万观众慕名而来,其中既有艺术院校的师生,也有对东方文化感兴趣的普通民众,许多华人观众在此看到熟悉的文化符号时,都忍不住感慨:“在异国他乡,能通过画笔感受到祖国的温度,实属难得。”

她被誉为“肖像皇后”,是首位受邀为上千位国家元首绘制肖像的华人女画家。她的肖像创作,从不局限于外貌的复刻,而是深入挖掘人物的精神内核。为非洲某国总统画像时,她不仅精准捕捉对方的领袖气质,还在背景中融入非洲草原的苍茫意象,呼应其对家国的深沉情怀;为联合国前秘书长画像时,她用柔和的色彩与细腻的笔触,展现对方推动国际合作的温和与坚定。前联合国秘书长曾由衷赞叹:“张女士的画笔有魔力,她画的不仅是我的样子,更是我对世界和平的期待。”

她的艺术影响力还延伸到教育领域。作为首位用中英文出版“粉彩画技法系列丛书”的华人艺术家,她将自己“中西融合”的创作理念融入教材,从调色技巧到意境营造,从题材选择到文化表达,系统梳理了粉彩画的创作逻辑。这套丛书被全球数十所艺术院校列为教材,让更多年轻艺术家明白:艺术创作不必困于单一文化,跨文化融合能催生更多灵感火花。

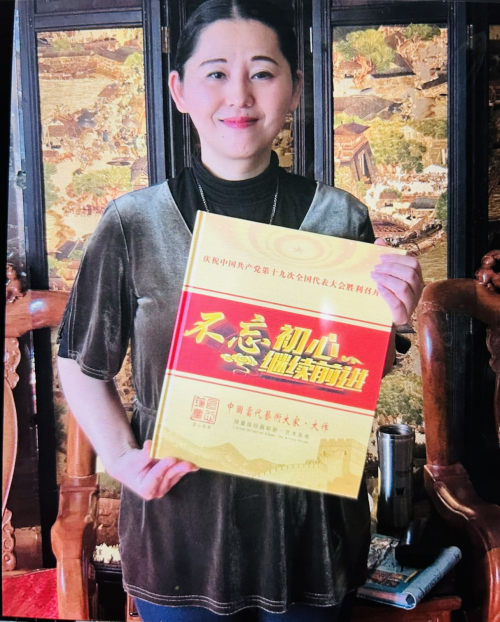

而最令人震撼的,当属她耗时三年创作的百米长卷《中华颂》。这幅作品如同一部“流动的中华文化百科全书”:从长城的雄伟、故宫的庄严,到江南水乡的婉约、敦煌壁画的瑰丽;从四大发明的智慧、四大名著的韵味,到孔子、李白等历史名人的风骨——中国五千年文明的精华,都被她浓缩在笔墨之间。长卷问世后,香港一位企业家曾以1.5亿人民币垂询订购,创下海内外华裔女画家作品的最高价格纪录。国际艺术评论家评价:“《中华颂》不仅是一幅画作,更是一位华人艺术家对祖国文化的深情告白,让世界看到了中华文明的博大精深。”

截至目前,张彤卫已斩获美国及国际美术奖项70余次,作品被上百个国家的博物馆收藏。她的成就,不仅是个人的荣耀,更让海外华人艺术家看到了“用东方文化打动世界”的可能。

四、文化使者:用艺术搭建跨文化桥梁

“艺术是最好的通用语言,能打破语言与种族的隔阂。”这是张彤卫常挂在嘴边的话。在专注创作的同时,她始终以文化使者的身份,推动东西方文化的交流与互鉴。

作为十二生肖邮票设计大师,她将中国生肖文化与现代设计美学完美融合。设计兔年邮票时,她用西方插画的柔和线条勾勒兔子的灵动,背景却融入中国传统剪纸的吉祥纹样;设计龙年邮票时,她既保留龙的威严气势,又用粉彩的细腻色彩让形象更显亲切。这些邮票不仅在北美畅销,还被英国大英博物馆、美国大都会博物馆等世界顶级博物馆收藏,成为中华文化“走出去”的鲜活载体——许多美国孩子通过邮票认识了“生肖”,进而对中国文化产生浓厚兴趣,不少家长还会带着孩子专门参加她举办的生肖文化讲座。

她还是首位将京剧、熊猫用粉彩画形式设计成邮票与纪念封,并在美、法、意、荷、比、德等国发行的画家。在她的笔下,京剧人物的华丽服饰、夸张脸谱用粉彩的细腻色彩层层晕染,既保留国粹的韵味,又符合西方观众的审美;熊猫的憨态可掬则通过柔和的笔触展现,背景中点缀的竹枝,暗合中国水墨的写意风格。这些邮票与纪念封发行后,迅速成为文化交流的热门藏品,法国邮政曾评价:“张彤卫的作品,让法国民众通过小小的邮票,感受到了中国文化的独特魅力。”

此外,她的作品还多次登上中外知名杂志封面。美国权威艺术杂志《AONG》曾选用她的京剧题材作品作为封面,引发广泛关注——许多西方艺术家通过这篇报道,开始关注中国京剧艺术,甚至有剧院邀请她为京剧海报设计插画。她说:“能让更多人通过我的画笔了解中国文化,是比获奖更有意义的事。”

五、爱心善举:用艺术传递温暖与力量

在张彤卫看来,艺术家不仅要有精湛的技艺,更要有沉甸甸的社会责任。三十年来,她始终用行动践行着这一理念,用艺术传递爱与温暖。

在纽约布鲁克林的社区画室里,每个周末都能看到她忙碌的身影——这里是她义务教授贫困学生绘画的地方。她的学生既有非洲裔、拉丁裔的孩子,也有华人移民子女,她不仅教他们握笔、调色、构图,还会在课堂上穿插讲述东西方文化故事:画熊猫时,给孩子们讲中国熊猫保护的故事;画圣诞树时,又会介绍西方的节日文化。有一位来自单亲家庭的非洲裔男孩,原本性格内向、自卑,跟着张彤卫学画后,逐渐被艺术的魅力吸引,变得开朗自信,后来还考入纽约视觉艺术学院。他在毕业致辞中动情地说:“张老师让我知道,艺术没有种族之分,每个人都能用画笔创造美。”截至目前,已有上万人次的贫困学生因她的无私付出受益,其中不少人走上了艺术道路。

她的善举赢得了美国社会的广泛认可。美国白宫、纽约州长、旧金山市长先后为她颁发表彰证书,她成为少数获此荣誉的华人艺术家。白宫的表彰词写道:“张彤卫女士用艺术打破了种族与文化的隔阂,用奉献诠释了人类共通的大爱。她让美国人看到了华人艺术家的善良与担当,也为中美民间友谊注入了温暖的力量。”

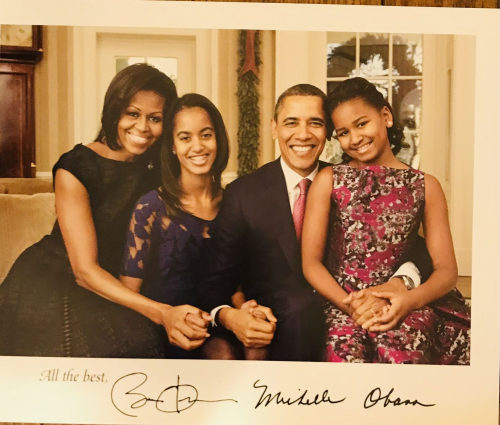

同时,她还积极投身世界和平事业。三十多年来,她在全球范围内举办了一百多场“张彤卫世界和平书画巡展”,用画笔描绘和平的美好——《和平鸽与橄榄枝》《不同肤色的孩子手拉手》等作品,传递着对世界和平的向往。这些展览不仅在艺术界引发关注,还得到了各国政要的支持,获得诺贝尔和平奖的前美国总统奥巴马曾接见她,并写信赞扬她的和平理念:“你的作品让人们相信,不同文化、不同种族的人,都能为和平而共同努力。”

六、多元角色:引领海外华人艺术发展

如今的张彤卫,身兼海外华人文联主席、联合国文化和平使者、世界女画家协会会长、北美亚裔美术家协会会长、纽约长岛画院院长等多个职务。在每一个角色中,她都全力以赴,为海外华人艺术的发展倾注心血。

作为海外华人文联主席,她每年组织数十场华人艺术家联展与学术研讨会,为年轻华裔艺术家搭建平台。曾有一位刚毕业的华人画家,因缺乏资源无法参展,张彤卫得知后,不仅自掏腰包承担作品运费,还亲自指导他修改作品,最终帮助这位画家获得国际奖项。她说:“我年轻时曾遇到过很多帮助我的人,现在我希望能为年轻人铺路,让他们少走弯路。”

作为联合国文化和平使者,她牵头组织“世界和平艺术周”活动,邀请全球艺术家创作和平主题作品。在2023年的活动中,来自50多个国家的艺术家共同创作了《和平之树》长卷,张彤卫负责东方部分的创作,她用中国水墨的技法描绘树干,象征和平的根基,再用西方色彩点缀树叶,寓意不同文化的共生。这幅作品被联合国永久收藏,成为跨文化和平交流的象征。

作为世界女画家协会会长与北美亚裔美术家协会会长,她始终为女性艺术家、亚裔艺术家发声。她推动设立“北美亚裔艺术奖”,打破艺术界的种族与性别壁垒;在国际艺术论坛上,她多次呼吁:“艺术评价不应有‘西方中心论’,每一种文化的艺术表达都值得尊重。”在她的努力下,越来越多的亚裔女性艺术家获得国际关注。

作为纽约长岛画院院长,她坚持亲自授课,将“中西融合”的创作经验毫无保留地传授给学生。她的学生中,既有希望传承中国文化的华人子弟,也有对东方艺术感兴趣的美国青年,许多学生毕业后成为跨文化艺术交流的新生力量。她说:“艺术的传承,不是复制技法,而是传递理念——让更多人知道,东西方艺术可以和谐共生,文化差异可以成为创作的灵感。”

从济南到纽约,从画家到文化使者,张彤卫用半生时光诠释着艺术的力量与文化的温度。她的画笔,既描绘过祖国的大好河山,也刻画过异国的风土人情;既传递过华人的文化自信,也搭建过跨文化的友谊桥梁。如今,年过六旬的她依然保持着旺盛的创作热情,她说:“只要还能拿起画笔,我就会继续画下去——画中华文化的魅力,画世界和平的美好,让东方艺术在北美画坛,乃至全球艺术舞台上,绽放更耀眼的光芒。”