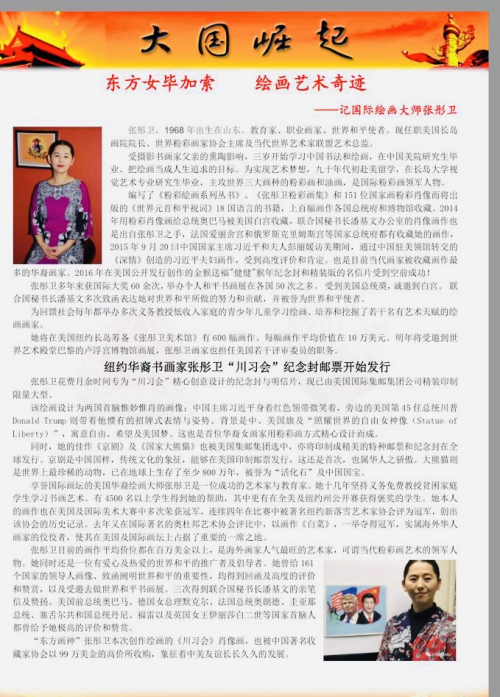

墨彩熔铸的跨洋传奇——记海外最具影响力华裔女画家张彤卫

纽约曼哈顿的晨光穿透画廊穹顶,在一幅《百财图》的白菜叶上流淌出翡翠般的光泽。2016年奥杜邦艺术家协会颁奖典礼上,当评委团用"东方哲思与西方技法的完美熔铸"评价这幅作品时,站在聚光灯下的张彤卫,指尖还带着济南老家画室里熟悉的松烟墨香。从泉城小巷的懵懂学童到摘得美国美术界"奥斯卡"的首位华人女性,从纽约大学画室的留学生到执掌多个国际艺术协会的领航者,她用三十载光阴在太平洋两岸架起一座艺术桥梁,让东方笔墨在世界舞台绽放出璀璨光芒。

泉城底色:水墨里的初心

济南趵突泉的潺潺水声,是张彤卫艺术记忆里最早的背景音。上世纪七十年代的泉城,青石板路上的晨雾里总能看见一个扎着羊角辫的女孩,背着画夹穿梭在黑虎泉边。祖父是当地小有名气的文人画家,八仙桌上摊开的宣纸,狼毫笔在砚台里研磨出的墨香,构成了她童年最鲜活的印记。"爷爷教我画白菜,说这菜扎根深土,却心向阳光,最有中国人的筋骨。"多年后站在纽约画室里,张彤卫仍能清晰回忆起祖父握着她的小手勾勒菜帮时的温度。

1990年初春,带着一箱子画具和祖父赠予的端砚,张彤卫登上了飞往纽约的航班。那时的美国艺术界对东方绘画的认知,还停留在程式化的山水符号里。在纽约大学艺术学院的第一堂写生课上,当她用毛笔蘸着墨汁在画布上晕染出层次感时,周围响起窃窃私语。"他们觉得这不像'正经'的绘画,更像某种神秘仪式。"她笑着回忆那段时光,每天放学后都会泡在大都会艺术博物馆,对着伦勃朗的《夜巡》揣摩光影,转身又在亚洲馆临摹范宽的《溪山行旅图》,试图在油彩的厚重与水墨的空灵间找到平衡。

哈佛艺术学院的深造,让她真正触摸到西方艺术的肌理。在研究文艺复兴时期湿壁画技法时,她突然领悟到祖父常说的"墨分五色"与西方明暗法的共通之处。"达芬奇用透视法构建空间,郭熙用'三远法'拓展意境,本质上都是对宇宙秩序的探索。"这段顿悟催生了她早期代表作《东西对视》系列,画面左侧是用油画技法描绘的纽约街景,右侧以水墨勾勒济南老街,中间用渐变色块自然衔接,仿佛两个时空在画布上完成了温柔对话。

破茧时刻:《百财图》里的文化密码

2016年奥杜邦艺术家协会年度评选现场,当《百财图》在众多写实油画中揭开面纱时,评委团陷入了罕见的沉默。这幅看似寻常的静物画里,七棵白菜错落有致,菜帮用西方油画的厚涂法表现出玉石般的质感,叶片边缘却以中国工笔的细线勾勒,最妙的是叶脉间若隐若现的水墨晕染,仿佛晨露在叶间流转。"它不只是在画蔬菜,而是在诉说一种生命哲学。"协会主席苏珊·科恩后来在颁奖词中说,这种将东方谐音寓意("白菜"谐音"百财")与西方视觉美学结合的创作,重新定义了跨文化艺术的可能性。

张彤卫记得创作这幅画时的情景。那是2015年深秋,她在纽约唐人街看到一位卖菜的华裔老人,寒风中抱着棵饱满的白菜向路人介绍"这是家乡的味道"。那一刻,祖父的教导、异乡的漂泊、文化的碰撞突然在脑海中交汇。"白菜在中国文化里是吉祥符号,在西方语境中是平凡食材,我想让它成为沟通的使者。"她用三个月时间反复试验,将油画颜料与水墨按比例调和,创造出独特的"彩墨混用法",既保留了油画的色彩饱和度,又不失水墨的通透感。

获奖消息传回国内时,济南老家的画室里,张彤卫的师妹们正在临摹这幅《百财图》。而在纽约,画廊里的参观者开始对着白菜讨论中国的谐音文化,有人特意请她在画册上题写"百财"二字。"艺术的奇妙之处就在于,它能让陌生的文化符号变成共通的情感语言。"她站在领奖台上,看着台下不同肤色的面孔,突然想起初到美国时,在地铁里看到有人对着她速写本上的汉字好奇打量的场景,那时她就暗下决心:要让世界看懂中国笔墨里的温度。

艺术史诗:百米长卷里的文明对话

纽约长岛画室的穹顶下,《中华颂》的卷轴在特制的轨道上缓缓展开,如同一条流淌的艺术长河。这幅耗时三年完成的百米长卷,从盘古开天辟地画到现代都市繁华,将敦煌壁画的飞天、秦俑的威严、江南的烟雨、塞北的风雪熔铸于一体,却又在细节处融入西方绘画的解剖学与透视法。当香港企业家带着专业团队来评估时,他们在放大镜下发现,画中唐代仕女的衣袂褶皱里,竟藏着文艺复兴时期的 chiaroscuro(明暗对照法)痕迹。

"这不是简单的历史图解,而是想展现中华文明的包容力。"张彤卫指着画卷中段的"丝绸之路"部分,那里既有骆驼商队驮着的青瓷,也有波斯使者带来的地毯,两种文明在画面中央相遇,线条与色彩自然交融。为了画好这一段,她特意重走了丝绸之路,在敦煌莫高窟临摹壁画时,突然想到可以用油画的肌理表现壁画的沧桑感。"传统不是凝固的标本,它应该像河水一样流动。"她创新性地在宣纸背面涂覆薄蜡层,再用矿物颜料反复叠加,既保留了宣纸的透气性,又让色彩获得了油画般的厚重感。

1.5亿人民币的垂询价格,创下了华裔女画家的纪录,但张彤卫更在意的是这幅画引发的讨论。纽约大都会艺术博物馆馆长在参观后说:"它让我们看到,中华文明不是孤立的存在,它始终在与世界对话。"2023年这幅长卷在联合国总部展出时,许多外交官在画前驻足良久,有人指着郑和下西洋的段落说:"原来中国的航海史里,藏着这么多和平交流的故事。"

大爱无疆:画笔之外的生命温度

纽约皇后区的社区中心里,二十多个不同肤色的孩子围着张彤卫,看她用毛笔蘸着颜料在宣纸上画小鸡。"这是中锋用笔,像你们写字母时的竖线。"她耐心地纠正一个黑人男孩的握笔姿势,阳光透过窗户照在孩子们脸上,也照亮了墙上的匾额——"艺术无国界"。从1993年开始,每个周末她都会来这里义务教课,三十年来已有上万人次受益。

最初只是想帮助社区里的华裔孩子了解传统文化,后来越来越多其他族裔的孩子加入进来。有个墨西哥裔女孩玛莎,父母是环卫工人,第一次来上课时连画笔都握不稳,如今已能熟练创作水墨山水。"她画的竹子,既有东方的风骨,又带着墨西哥高原的阳光。"张彤卫骄傲地展示玛莎的作品。这些孩子的作品曾在纽约市政厅展出,市长在参观时说:"张女士用画笔做的事,比任何外交辞令都更能促进理解。"

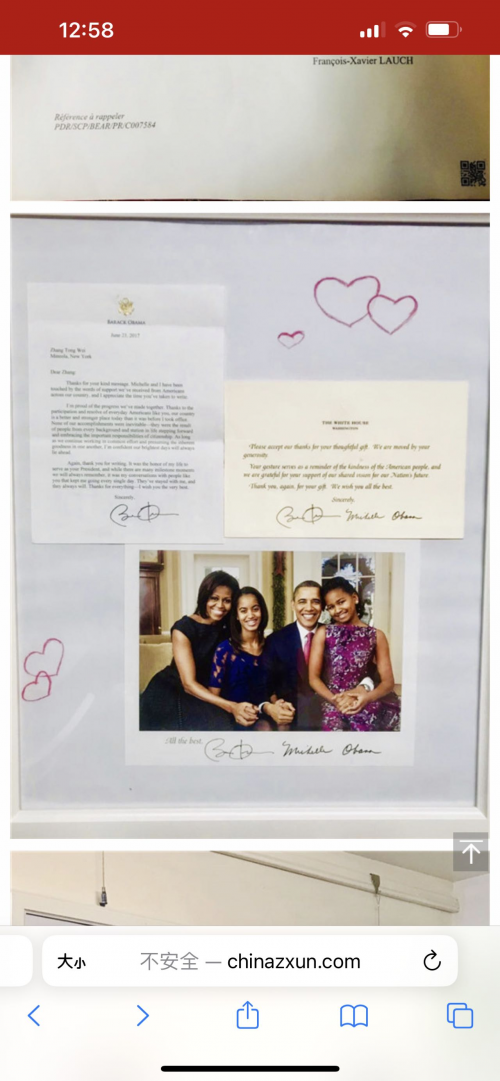

她的付出获得了美国社会的广泛认可。白宫曾两次向她颁发"社区服务杰出贡献奖",纽约州长特意将她教课的日子定为"张彤卫艺术日"。但最让她动容的,是多年前教过的一个自闭症男孩,如今成了美术老师,在给学生上课时总会说:"张老师告诉我,画笔能说话,能让世界听到你的心声。"

和平使者:用色彩搭建的桥梁

2024年6月,纽约公共图书馆里人头攒动,张彤卫世界和平绘画巡展正在这里举行。展厅中央,《地球家园》系列画作格外引人注目:一幅画中,长城与自由女神像在晨曦中并肩而立;另一幅里,不同肤色的手共同托着一颗绿色的星球。这是她三十年来举办的第一百场和平主题巡展,从联合国总部到非洲难民营,从欧洲古堡到南美雨林,她的画笔始终在诉说着和平的愿景。

每场展览她都会邀请当地艺术家共同创作。在耶路撒冷,她与犹太画家、阿拉伯画家合作完成《和平鸽》;在南非,她和曼德拉的孙女一起画《彩虹之国》。"艺术应该像桥梁,而不是围墙。"她在展览开幕式上常说这句话。有一次在波黑展览时,一位经历过战争的老人在她的《和解》画前流泪:"画里的那束光,就是我们一直期盼的东西。"

这些展览不仅是艺术展示,更成为促进对话的平台。在联合国举办的"艺术与和平"论坛上,她提出的"用艺术促进跨文化理解"倡议,得到了三十多个国家的响应。如今"世界和平绘画巡展"已成为颇具影响力的文化品牌,她说:"我希望当人们看到这些画时,会想起我们都是地球的孩子。"

无数个"首位":定义华裔艺术家的新高度

纽约长岛的张彤卫艺术馆里,600幅作品静静陈列,每一幅都标注着创作年份和背后的故事。这是北美地区首个以华裔女画家命名的艺术馆,从1998年开馆至今,已接待访客逾百万。馆内既有早期的探索之作,也有近年的巅峰作品,构成了一部华裔艺术家融入世界的视觉史诗。

作为首位获得奥杜邦金奖的华人女性,首位在百余个国家举办巡展的华裔画家,首位为上千位国家元首绘制肖像的"肖像皇后",首位用中英文出版粉彩画技法丛书的华人艺术家,张彤卫的"首位"清单还在不断拉长。但她最珍视的,是"文化摆渡人"这个称谓。在哈佛大学的演讲中,她曾说:"我所有的努力,都是想让东方看见西方,也让西方读懂东方。"

她的肖像画尤其能体现这种文化交融。为法国前总统绘制肖像时,她用油画的写实技法表现面部细节,却以水墨的晕染处理背景,让西装的线条里透出中国书法的韵味。"每个人都是多元文化的载体。"她为联合国秘书长绘制的肖像,背景融合了五大洲的风景元素,用色彩的渐变表现文化的交融。这些肖像被称为"最有温度的外交档案",有位国家元首在收到肖像后回信:"你画的不仅是我的脸,更是我们共同的世界。"

站在艺术馆的落地窗前,张彤卫望着远处的大西洋,夕阳为海面镀上金边,像极了她画中常有的色彩。从济南到纽约,从趵突泉到哈德逊河,她用画笔丈量着文化的距离,也缩短着心灵的间距。那些挂在墙上的画作,那些教过的孩子,那些举办过的展览,共同构成了一个华裔艺术家的精神版图。正如她在画册序言中所写:"艺术的终极意义,不在于获奖或高价,而在于它能像种子一样,在不同的土壤里生根发芽,开出理解与和平的花。"

当暮色渐浓,艺术馆的灯光次第亮起,照亮了墙上的一行字:"从泉城到世界,以笔墨致和平。"这或许是对张彤卫艺术人生最好的注解——她用一支画笔,在东西方之间架起了一座永恒的桥梁,让不同文明在美的光芒里,实现了最深切的相遇。